【筑基】从零起步到专科突破:填补内蒙古脑科医院空白

内蒙古自治区作为我国北方重要生态屏障和边疆地区,长期以来面临着优质医疗资源匮乏与分布不均的困境。脑神经系统疾病是威胁自治区居民健康的主要病种之一,但多年以来,内蒙古没有自治区级的脑科专科医院,导致大量患者不得不远赴北京、上海等地就医。数据显示,神经系统疾病患者外转率长期居高不下,给边疆群众带来沉重的经济和心理负担。

2021年,内蒙古自治区脑科医院正式在内蒙古自治区第三医院挂牌,以“大专科、强综合”为发展定位,重点打造精神专科与神经内外科融合发展的特色诊疗模式。这一举措填补了自治区脑科专科医院的空白,为破解群众“看病难”问题迈出了关键一步。正如习近平总书记2021年3月在福建考察时强调的:“要推动优质医疗资源下沉,让群众头疼脑热在乡村解决,常见病多发病在市县解决,大病重病在省级解决。”

在这一重要指示指引下,内蒙古自治区卫生健康委统筹推进国家区域医疗中心和自治区级专科医疗中心建设。通过京蒙协作这一创新机制,成功实现了北京优质医疗资源的有序下沉。2023年7月,首都医科大学附属北京天坛医院与内蒙古自治区脑科医院(第三医院)签署协作协议,标志着自治区脑科诊疗能力建设进入新阶段。这一合作不仅让边疆群众在家门口就能享受到“北京级”的医疗服务,更探索出一条符合边疆少数民族地区特点的医疗资源均衡发展新路径。

【破壁】从制度移植到管理基因再造:一场医疗体系的“供给侧改革”

2023年7月,在京蒙两地人大、政府、政协的联合推动下,一场医疗体系的深度变革悄然启动。首都医科大学附属北京天坛医院与内蒙古自治区脑科医院(第三医院)的协作被列为“医疗倍增计划”两大标志性项目之一,由天坛医院党委副书记贾旺挂帅督战。内蒙古自治区编办、人社、财政等多部门联动支持,在编制使用、人才引进、资金投入等方面开辟绿色通道,这场协作从一开始就展现出不同寻常的“高位推动”态势。

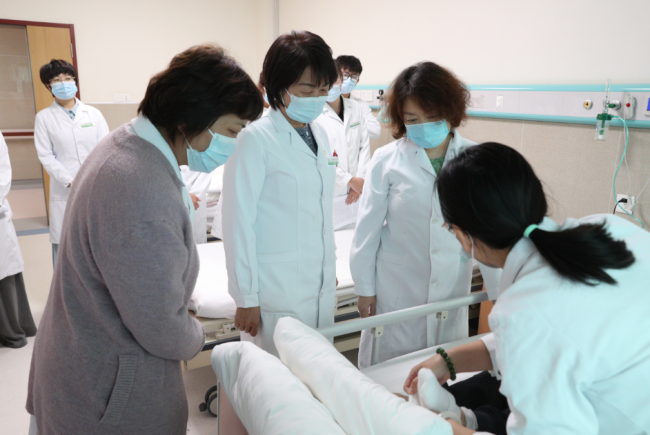

贾旺副书记三赴草原,亲自参与从手术室改建方案、外科体系流程塑造的每一个细节。20余项管理制度的重构,不仅改变了内蒙古自治区脑科医院(第三医院)的运行轨迹,更重塑了医疗团队的思维模式。“我们不是在简单复制天坛模式,而是在草原上培育新的医疗生态。”贾旺说。这种"以院包科"的深度协作,最终催生了特色鲜明的神经认知医学中心,实现了神经内外科管理的同质化跃升。

【突围】从院士主刀到罕见病破冰:技术扶贫的"天坛方案"

2025年5月22日,注定载入内蒙古医疗史册的一天。中国科学院院士赵继宗在崭新的“北京天坛医院内蒙古脑科中心”完成首台手术时,无影灯照亮的不仅是手术台,更是整个塞北地区神经外科的新纪元。这一天,标志着京蒙协作标志性项目结出硕果。“我相信,随着人员的不断扩充、技术的不断精进,会给更多内蒙古患者带来福音。”赵继宗院士对北京天坛医院内蒙古脑科中心的未来充满期待。

两年来,22位天坛专家如"医疗候鸟"定期北上,带来2次院士团队义诊、68次专家门诊、69场教学查房,更填补了14项技术空白。数字背后是鲜活的生命故事:神经内科门诊量激增41.7%,罕见病收治实现"零的突破",多发性硬化、亨廷顿舞蹈病等18种罕见病患者终于可以在家乡获得救治。特别值得一提的是,2025年起天坛医院创新采用"亚专科对口帮扶"模式,6位神经内科专家轮流出诊,使帮扶更加精准高效。

【破圈】从品牌移植到文化生根:构建"家门口的天坛医院"

2024年7月的京蒙协作神经科学发展创新论坛,让300余位全国神经科专家见证了草原上的医疗奇迹。但这只是天坛品牌在内蒙古"落地生根"的一个缩影。两年来,"家门口的天坛医院"已从宣传口号变为现实:300余名义诊收益患者、260余条新媒体推送、100余次媒体报道,让京蒙协作的故事传遍草原。

更深远的变化发生在无形中:38名进修医护人员学成归来,成为带不走的"医疗队";地铁宣传屏、社区公告栏持续传递健康理念;"脑健康"专栏成为患者信赖的知识宝库。这种文化基因的融合,正在重塑内蒙古群众的就医习惯和健康认知。

【未来】从单点突破到全面升级:绘制"大病不出区"的新蓝图

站在新的起点,京蒙医疗协作正迈向更深层次的融合。双向转诊机制的建立、术后康复服务的承接、精神神经融合诊疗模式的探索,一系列创新举措正在酝酿。特别值得期待的是功能神经外科手术治疗精神疾病的技术引进,将再次填补内蒙古自治区空白。

"我们的目标不仅是送医术,更要培育出自主创新的能力。"贾旺副书记表示。随着管理人员进修计划的实施和管理能力的持续提升,内蒙古自治区脑科医院正朝着建设区域性医疗中心的目标稳步迈进。这场跨越地理界限的医疗协作,正在书写新时代对口支援的典范篇章,为"健康中国"战略提供了生动的边疆少数民族地区实践样本。